内なる自然 変わらないヒトの身体と変化する人の社会

変化する人の社会

ヒトは特別な動物なのだろうか?

近代化/工業化以降、ヒトの集まりである”社会”は自然から独立した世界観を構築し、急激な自己の拡張を経験しました。他の動物にはない高度な知能をもって、さまざまな道具の発明をし、地球の資源を枯渇させようかと迫るくらいに繁栄を極めています。その一方で、その”社会”を構成する現在の”ヒト”は癌や生活習慣病やうつ病、自殺と呼ばれる肥満や糖尿、長寿、ストレス社会といったそれまでとは異なる生活スタイルから新たな問題が生じてきています。その原因の一つは、生物としての”ヒト”と社会としての”人”のあいだのギャップにあると考えます。

生物の”ヒト”は簡単には変化をしません。生物的特徴は遺伝子を通して淡々と親から子へと引き継がれてその特性は持続していきます。一方で社会はどんどん変化して、その速度を速めています。私たちは生まれてからその都度、社会的なことは、学習を通して一から身につけて学ぶ直さなければなりません。そして人の生存はその学習すべき文化に大きく依存し、社会の進歩とともにその学習すべき内容は膨大に膨らみ、専門分化されて、その全体像を把握することは難しくなっています。

われわれは身体は狩猟採集をしていた古代人のままなのに、知識・道具・環境は最先端の現代人というアンバランスな状態にあります。そしてその知識・道具・環境は生物としてのそれを大きく逸脱しています。

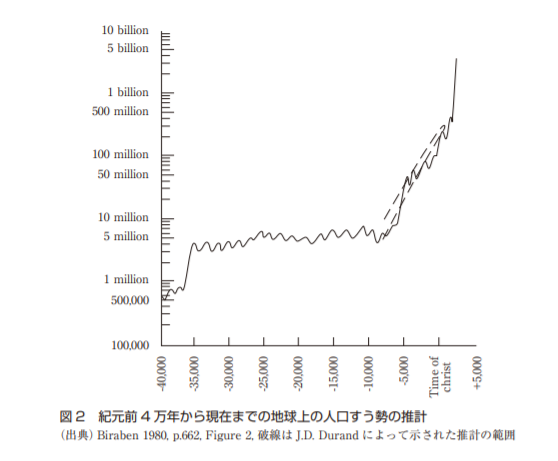

人類の歴史からみると、ヒトがいまのような集団で生活をするようになったのは、ほんの最近の出来事です。約20万年前に地球に最初の人類が現れて、狩猟採集をして生活していました。狩りは小規模のグループによって行われていたと推定されています。

その生活が大きく変わったのが農耕の登場です。現在の最古の農耕の遺跡は2万3千年前のものと言われています。そこからより大規模な農耕へと品種改良・技術革新を行い、紀元前5300年前にはメソポタミアにて灌漑施設による農耕が現れ、都市や国家が出現しはじめ、それまでの動くスタイルから農耕という定住スタイルが主流へとシフトしてきます。

農耕によって大量の食糧の供給が可能となることによって、それまでほぼ変わることのなかった世界の人口は急激に上昇をはじめます。食料供給の増加と非農業従事者(王族や軍人、職人など)の増加が互いを刺激し合うサイクルとなっていきます。定住によって生活を支える人口の割合が上昇を続けます。農業が始まり環境もまた大きく変わっていきます。森は切り開かれて、水路が通されて、新しい環境はそこに住まう生物種を変えいきました。農業を人類最大の自然破壊だと言う研究者もいます。生物が生きる上で少なからず環境への干渉が伴うことは認識すべきです。これは植物の登場が地球を大きく改変してしまったことからも分かる通りで、必ずしもヒトのみに適用される論点ではありません。

人類の長い歴史から見た時の農業の登場による急激な人口上昇は17世紀からはじまった科学革命・産業革命、国民国家の登場で新たな局面を迎えています。自然は恵みを届けてくれる精霊や死をもたらす悪霊のいる遠い世界から調査・計測され、探求されて分類される対象へと変わり、20Cの科学的な公衆衛生の発達によって人口は爆発的に増加をはじめます。そしてエネルギー資源とそれを消費できる社会システムが結びついた時にさらに生物としての姿を大きく逸脱したかたちへと変化してきています。

私たちが生活水準を維持するために処理すべきエネルギーは、約1万年前に集団的に都市コミュニティを形成し始めるまでの数十万年のあいだ、わずか数百Wのままでした。煮炊きを電気もガスも使わずに薪で行っている世界中の農村の数値も今なおこの程度の数値です。これが人新世の始まりで、そこから人間の代謝率は現在の先進国の3000W以上の水準まで着実に上昇してきました。しかしこれは単に地球全体の先進国の平均値に過ぎません。アメリカではほぼ4倍の11,000Wというとてつもない大きさで、これは「自然」の生物学的値の100倍以上です。これほどの電力は、質量が1000倍以上大きいシロナガスクジラの代謝率にすら迫ります。

変わらないヒトの身体

ヒトをはじめ、生物のからだは、DNAと呼ばれる情報伝達ツールによって親から子へと受け継がれる設計図によってかたちづくられています。そして、その設計図はたまに生じるエラー/突然変異によってさまざまなテストが行われて、長い年月をかけて寄り良いものが残るように篩にかけられて、進化してきました。

ポイントとなるのは、この長い年月をかけて、という部分でです。これは見方を変えると、ゆっくりとしか変化をしない。と捉えることができます。

大量のエネルギーを消費する”脳”が生まれる上で食事も大きな影響を与えています。火の登場はヒトに料理の可能性を切り開き、それは外部化した消化器官の役割を果たしました。料理によって消化に必要なエネルギーが節約されます。牛のような反芻動物は消化のために何時間もモグモグと咀嚼して、微生物の力を借りてようやくエネルギーを得ています。あまりに大変なので食べた後に寝るわけです。ヒトは料理によって、エネルギーも時間も節約出来るようになりました。進化とともに、機能を外部化した消化器官は、生ものをそのまま食べる能力が下がった変わりに、大量のエネルギーを消費できる脳とその脳を使って集団で行動する時間をもたらしてくれました。言葉が生まれ、集団で狩りをする能力が向上します。

ヒトの身体は”脳”の活動を止めないように、エネルギーを貯蓄し常に燃やし続けられるように進化してきました。生物の中でも大量のエネルギーを消費する”脳”を持つヒトにとって、エネルギー貯蓄は非常に重要な課題となります。ヒトはこれを脂肪にエネルギーを蓄えることによって達成しています。狩猟採集時代には、必ずしも毎日豊富な食糧にありつけるとは限りませんでした、ヒトは長期間のマイナス収支に耐える必要があったのです。仮に、体重を一定に保つ(エネルギー収支を維持する)ことが出来ないときでも、脂肪を燃やしていけば数週間から数か月は生存していけると言われています。

しかしそんな時代は遠い過去となっています。現代社会の多くの国では、毎日の食事にありつけることが当たり前になり(生物の進化史から見ると異例の状況)、さらに西洋諸国では自分が消費する以上のカロリーを長期にわたって取り続けるという自体になっています。さらにその食事を作り出すためのエネルギーも急上昇している。化学肥料を作り出すために大量のエネルギーが必要であること、さらにそうして生まれた穀物を安い大量の肉を作り出すため膨大な量を家畜たちが消費しているためです。

食糧のかたちも変化しています。加工食品による食事が一般化している国々では、食品は糖と脂肪を大量に含む一方で食物繊維が取り除かれています。目的は、より美味しさを高め、日持ちを良くすることで、経済的な消費を促進するためです。生産者は消費者の欲求に応え、消費がさらなる生産を呼ぶサイクルがこの傾向を持続させます。しかしこの加工は、ヒトの身体が追いつかないレベルでの糖と脂肪を供給することになります。ヒトの消化器系は、そんなにたくさんの糖を一度に燃やすようにデザインされていないのです。

ヒトの生物的特徴は社会活動にも影響を与える。ヒトは学習によって他の生物が次世代へ生存方法を継承する遺伝にはない、環境への柔軟な適応を可能にしました。各環境にはその伝承すべき学習内容の方針が文化として取り纏められています。学習と文化によって大きな発展を遂げてきたヒトですが、人の社会が求める学習とヒトの生物学的特徴でずれが生じているように思えます。柔軟性を得る学習はその性質ゆえに、完全なコピーを次世代に残すことが出来ないという欠点をヒトは抱えています。学習によって生み出さえた技術は高度化し身体的能力よりも、知的能力がその重要性を増しています。学習によってその都度、次世代は学び直しをしなければならなりません。学習によって女性、子ども、お年寄りすべてに対して労働の門戸が開かれます。しかし社会が持続するために求められる学習の内容が高度化し過ぎて、学習のコストが釣り合わなくなり、出産が抑制され、少子高齢化という新しい問題を生み出しています。