都会的なライフスタイルへの想い と 地方の ホテルライク Background to the word “hotel like”

ホテルライク という不思議な言葉

この数年、地方都市の松山での戸建ての住宅設計でも ホテルライク ]という言葉を良く耳にするようになった気がします。これまでこの言葉の意味は単なる高級志向な雰囲気を住宅の中に持ち込みたいというクライアントの想いであったり、シックでモダンなであったり、シンプルで整理された雰囲気のなかで暮らしたいという趣向だったりというものだと解釈していましたが、山本理奈さんの「マイホーム神話の生成と臨界」という本を読んで、もう少し真面目に、なぜ多くの人が住まいを考えるのにこの言葉を使うのかを捉えてみる必要がある言葉なのかもしれない、と思いはじめました。

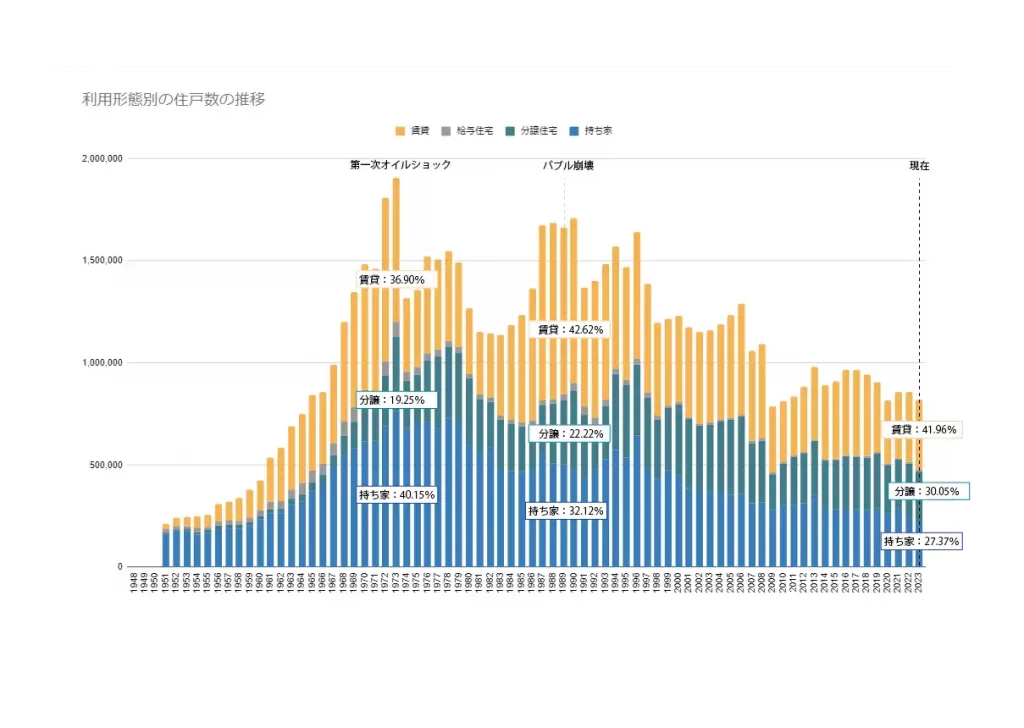

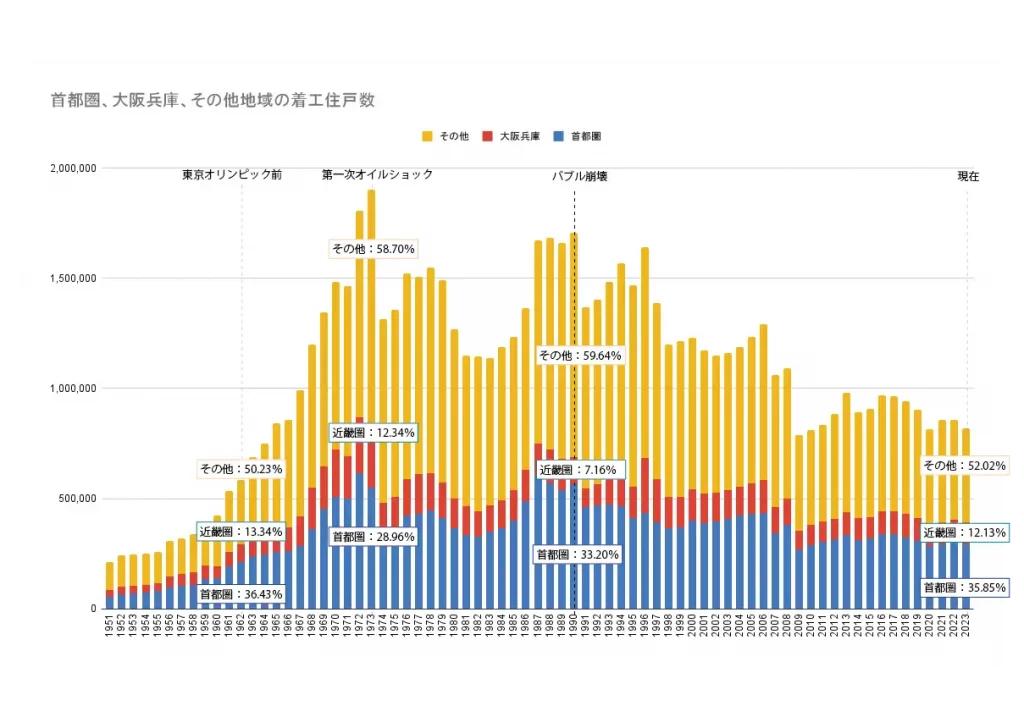

戦後の日本の住宅産業は大きく三つの時代に分けられます。①戦後から第一次オイルショック/高度成長期の終焉を迎える時代、②オイルショックからバブル崩壊までの時代、③バブル崩壊後の都心回帰・都市圏集中の時代です。

現在 ホテルライク という言葉が住宅の産業で使われるメインの場所は、マンションやインテリアの領域であることに目を向けることが必要だと本を読んで感じました。そしてこの言葉が本格的に使われ始めたのは、高層マンションが東京で乱立を始めるバブル公開以降の1990年代後半からになります。それまでのドーナツ化現象と呼ばれる都心から郊外へ庭付き戸建てのマイホームを求めて脱出していたサラリーマン層がバブル崩壊後に都心回帰をはじめた時、その受け皿として高層マンションが東京に出現をはじめます。そしてそれまでのサラリーマンと専業主婦と子ども世代といった家庭像から共働きや独身世帯をはじめ、世帯像も多様化を見せ始め、新しい都心の暮らしのイメージが求められるようになります。ホテルライクとはこうした都心回帰の高層マンションをはじめとした再開発の暮らしのなかで生まれてきたのです。それは会社や地域付き合いや家庭のような束縛から解放されて、都心のなかでの消費の主役としての個人、を意識させてくれる、そういった願望が表れているように思います。

このように捉えると、地方都市のようなマンションとあまり縁のない土地でホテルライクという高層マンションでの暮らしを形容する言葉が求められるのは、不思議なことに思います。都市部の人口が世界の過半数を超えたように、現在の人口ボリュームの大半は都市に住むことが当たり前になっています。これは日本でも顕著ですし、東京への一極集中という言葉がそれを端的に表しています。日本の住宅の建築戸数で見ても戸建て持ち家を分譲住宅が上回っていることがわかります。そしてその8割が大都市圏に集中し、5割は東京に集中しています。要するに都市部の暮らしのためにある言葉であることがはっきりと見えてきます。

現状は、そんなことに気も留めるに、お施主様のご意見を聞いて、ハウスメーカーさんたちが、オイルショックまでに建てられていたマイホーム志向の住宅をホテルライク型の住宅へと建て替えが進んでいる昨今という印象を持ちますが、その選択が本当に正しいのか?少し引いた視点から見たいという気分になります。

都市部への人口の集中が続き、メディアで取り上げられるものも当然ながら都市部の生活者向けの情報が主となります。戦後のマイホームという言葉が住宅産業のみで作り出したものではなく、家電業界や国の政策をはじめ複合的な要因のなかで形成されていました。ホテルライクという言葉も住宅産業のみで支えられている言葉とは違うように思います。戦後の住宅の流れを振り返りながら、ホテルライクという言葉がなぜ現在響くのか?考えてみたいと思います。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600120&tstat=000001016966&cycle=8&tclass1=000001048390&tclass2val=0

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600120&tstat=000001016966&cycle=8&tclass1=000001048390&tclass2val=0

マイホーム という言葉 と 家庭の幸福

「マイホーム主義」という言葉が本によると戦後の朝鮮特需を経て高度成長期がはじまった1950年代末頃には流通をはじめ1960年代末頃には一般的な用語として定着していったと言われます。間取りの話しでも書いたように、この時代は戦後の住宅難がまだ解消されていない時期で、日本全国で多くの大工さんたちが住宅を建てて、山から戦時を乗り越えた残り少ない木が伐り出されて林業が潤った時代でした。ですので、質よりも量が求められる時代でした。この急がれる住宅難を解決する方法として国が用意したのが今の住宅ローンの先駆けである住宅金融公庫であり、1960年代には民間金融機関の住宅ローンもはじまり、自働車産業に次ぐ経済政策としてマイホーム=持ち家を奨励していきます。こうした住宅ローンの仕組みによって、これまでの施主による分離発注型から一括で工事を請け負う現在では主流の請負契約式の注文住宅が普及し主流となることで、工務店が急激に増えていきます。

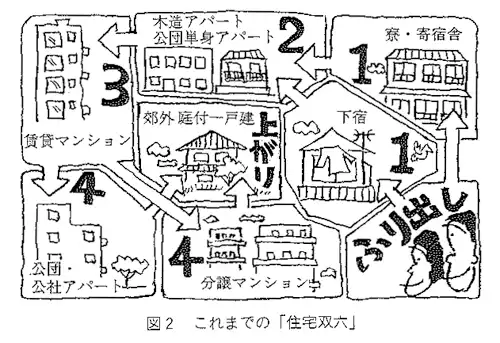

住宅における持ち家の比率は戦前では持ち家が8割を超えていたものが1960年代に6割程度まで下がり、それが現在まで続く持ち家主体の住宅産業となっていきます。さらに戦前と戦後では中身が大きく変わっています。これは国の戦後復興のための労働者確保のために行った政策によって、農村から都市部へ人口が流入したことでもたらされます。戦前までの持ち家の主体は農家であり、基本は相続や贈与によって取得しているケースが大半でした。それが都市部へ労働者として流入し、一つの大きな流れは小売業や飲食店などの店主をはじめとした小規模自営業者として新たに居を構えていきます。闇市などを経て、商店街へとこうした流れが結びついていきます。もう一つは会社員として企業に勤めて当時、住宅すごろく と呼ばれた下宿・寄宿舎からスタートして庭付き一戸建てを取得するまでのステップアップをしていくようになります。ここでは分譲マンションが戸建てよりも下に見られている価値観がはっきりと示されています。

家電がつくった1960年代のライフスタイル

マイホームという言葉は、必ずしも住宅産業だけが意識していたものではありませんでした。むしろマイホームという言葉は後から住宅産業に取り入れられるに至って、家電や自働車といった商品の方が先行して広告で打ち出していたというのが正しいようです。現在の多様な個人をターゲットとした広告戦略ではなく、家庭という単位をターゲットにした広告戦略が取られていたのです。いわゆる冷蔵庫、白黒テレビ、洗濯機の電化製品の三種の神器が普及した時代であり、家庭がターゲットであったことは頷けます。これが1960年代後半には3C、カラーテレビ、クーラー、カーになります。但しクーラー、カーの本格的な普及は1980年代後半になります。これが1980年代には新・三種の神器としてウォークマン、ローラースケート、デジタル時計になりますから、高度成長期とその後で、消費の意識が変わっていることが明確にわかります。

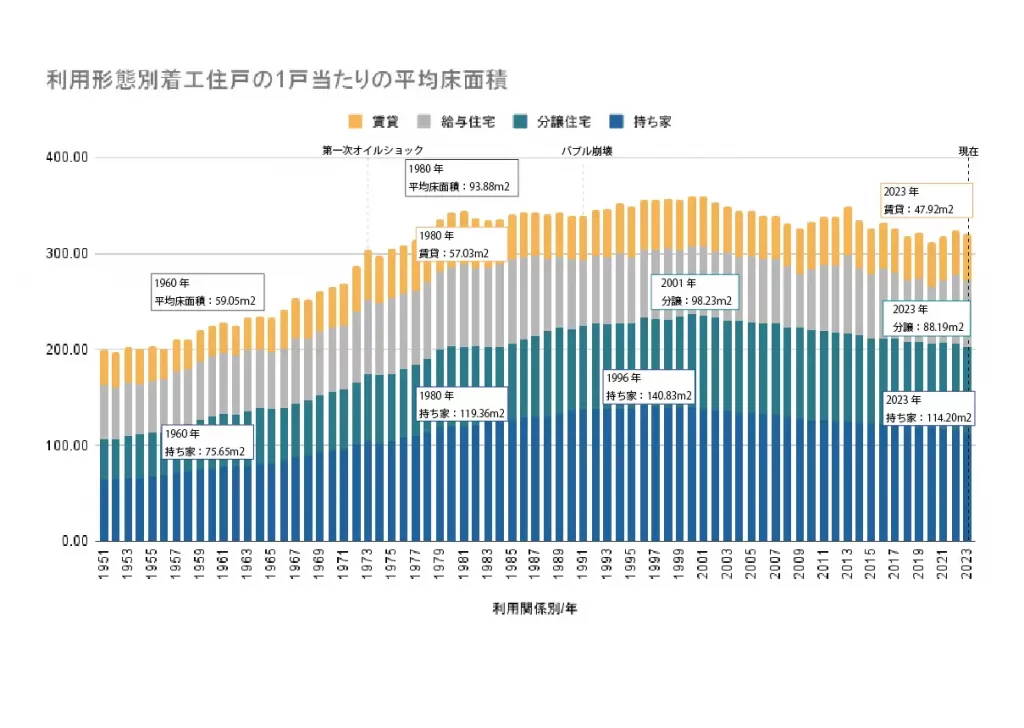

戦後復興で急ピッチで供給されていた住戸の床面積は朝鮮特需のはじまる1950年に高止まりし1戸当たり58m2当たりで安定して推移します。それが家電の普及した1960年代(白黒テレビが1962年に80%を超える)に新築される住戸もそのライフスタイルの変化に合わせて1戸当たりの面積が急激に伸び始めます。この傾向はオイルショックで着工数が伸び悩んだ1970年代も続き、1980年の平均床面積が93.88m2なので、1960年の59.05m2に対して、およそ1.59倍になります。持ち家に限ると75.65m2が119.36m2となっています。そして持ち家は1996年まで床面積を伸ばし続け140.83m2でピークを迎えその後は停滞していき、都心回帰の主役となる分譲住宅はリーマンショックのある2001年に98.23m2でピークを迎え、その後は賃貸住宅、給与住宅とともに景気に合わせて変動していきます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600120&tstat=000001016966&cycle=8&tclass1=000001048390&tclass2val=0

リビングの登場 と ライフスタイルのモダン化

こうした家電の普及とともに、ライフスタイルの近代化が進み、床面積が大きくなっていくとともに中身も変わって、nLDKという現在でもお馴染みの住宅の間取りを呼ぶ仕組みが誕生していきます。そこには リビング の登場が大きな役割を担っています。リビングはそれまでの居間と呼ばれる言葉の翻訳として現在では使われますが、必ずしもリビングが登場するまでの居間とリビングとでは使われ方が同じではなかったようです。その違いを捉える上で重要なのが家電をはじめとした家具です。リビングとはテーブルであったり、ソファーであったり、テレビであったりといった家具を置くための場所として設えることが求められたのです。

このようにリビングが明確化されていくことで寝室が居間から完全に分離されます。ちゃぶ台を片づければ寝室になる居間と異なり、家具は簡単には片づけることができませんので、家族の団欒の場としての機能が固定化します。そうすると寝室の方も用途分化された個室として明確化され、やがて受験勉強をする子ども部屋のように部屋がさらに分かれていきます。こうして用途の単位が室として分かれることで、尺貫法のシステムと共存して現在のハウスメーカーが行う間取りのシステムが成立していきます。

この家電の普及とリビングの登場のプロセスが1960年代に進み、消費者文化・私生活の肯定感が育まれる過程が、マイホーム主義が一般的な用語となった1973年オイルショック・高度成長期の終焉が訪れるまで続きます。

住宅の商品化のはじまり と 産業構造の転換

高度成長期の終焉とともに、量をただ追い求めるスタイルから質を求める消費のかたちへと転換が図られていきます。普及した家電が買い替え消費需要のために新たな質を求められるように、普及した住宅は建て替えのために新たな質が求められる時代が訪れます。このあたりのプロセスを、山本理奈さんは住宅の商品化と呼んで、松村秀一さんは大量生産・大量消費のためのマスセールスの必要性と日本の住宅メーカーの経験として語っています。大量生産におけるこうした変革はそれ以前から、例えば1920年代の純粋に標準化による大量生産を目指したフォードから1930年代の広告戦略を軸にデザイン性を重視したゼネラルモーターズへの米国シェアの移り変わりでも同様のことが示されていましたので、日本の住宅が産業化したことを示す徴候だったとも言えると思います。この質への希求が住宅産業の自由設計を可能とするマスカスタマイゼーションと質の限界差別化による消費者の好みの多様化=住宅デザインの多様化を広告・営業面でも製造面でも押し進めていきます。オイルショックから立ち直り着工住戸数が上がりはじめる1980年代あたりから、こうした広告戦略と結びついた商品開発に対して地域の大工上がりの工務店が太刀打ち出来ないようになっていき(フォードとGMの構図と同じように)、急激に大工の人数が減って、住宅産業の構造転換が起こっていきます。こうした流れは小売の世界でスーパーマーケットやコンビニが流通の近代化や情報化の仕組みを開発することで商店街が衰退していったことと被ります。同時に小売りの世界ではメーカーが価格の主導権を製造側から小売・営業側へとパワーシフトさせられた流れでもあります。こうしたサービス業側の力が様々な分野で進み、どう作るか?と同時にどう売るか?が重要な要素となって製造側との対立構造が明確化されていったプロセスだったと言えます。この観点から見たとき住宅の商品化のプロセスは施工側が持っていた力が施工と営業の分化し、営業がより力を持っていったプロセスと言えるように思います。住まうための住宅から売るための住宅に変わっていった、という言葉は良い印象を抱きにくいですが、状況を的確に表現しているように思います。売るという行為には買うという消費者が存在しなければ成立しないことを思い起こせば、そのすべてを企業側に押し付けることも出来ないこともまた明白でしょう。

少子化の進展 と マイホーム

山本理奈さんの「マイホーム神話の生成と臨界」のおもしろいところは、こうした住宅の商品化のプロセスの背景に、私生活・消費文化の肯定の流れがあり、そうした私生活の肯定の流れと出生のはなしを結びつけているところにもあります。

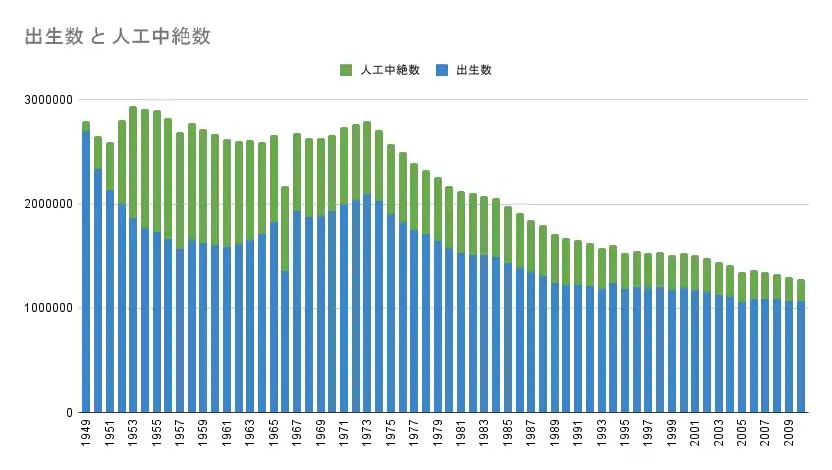

本を読むまであまり具体的に知らなかった内容で、1950年代から1960年代の前半にかけての人工中絶の多さというものがあります。当時の避妊薬のキャッチコピーに「少なく生んで豊かな暮らし」という言葉があるそうで、雑誌 主婦之友では中絶や避妊に関する特集記事が多く組まれていたそうです。

出生数:厚生省人口動態統計の年間推計(平成22年)

人工中絶数:国立社会保障・人口問題研究所/人口統計資料集(2020)

実際に中絶の数は100万件を超えて、当時の出生数が160万に対して6割から7割の比率を誇っていました。中絶は特殊な体験なのではなく、多くの女性が体験していたことであり、それを可能とする人口政策としての法体制(優生保護法)を国家が準備した結果でもありました。出生数が1947-49年の第一次ベビーブーム後に急激に減少する背景には、こうした中絶を選び戦後の貧困から高度成長へと変わりゆく社会へ適応しようとした女性たちがいました。平成だされた少子化白書によれば「出生数に人工中絶件数を加えた数値を見ると、1970年代半ばまで1950年代と同じような水準を維持していた」と指摘されています。この1950年代からの長い人工中絶の時代形成された「少なく生んで豊かな暮らし」という出生に対する意識は1973年、第一次オイルショックの年を境に「グローバル社会におけるエネルギーと成長」という課題の中でよりはっきりと意識されて、1974年のマイナス成長と高度成長期の終焉、グラフで見るとそこから はっきりと出生数と人工中絶数を足した妊娠の数そのものが下降傾向を示しています。1980年代からの個人消費社会への意識変化がはっきりとここに示されているように思えるグラフの変化だと感じます。「少なく生んで豊かな暮らし」を実感する主体が、家庭から個人へと軸足が動き始めた、製造業がはっきりとブレーキを受けているなかで、消費経済の主導権が製造から小売流通側へと動かすための環境が整っていった

この変化率がもう一度変わるのが1990年代のバブル崩壊期です。下降の勾配が緩くなり、ここでさらに意識が変化していることがわかります。

住宅産業化後の都心回帰 と その過程のなかから生まれた] ホテルライク という言葉

このようにバブル崩壊後の長い不況下の変化に対して、戦後の変化はかなり短いサイクルで、かなり大きな変化が起こっていたことが実感できると思います。それに対して1990年代からの変化はゆったりとした変化のなか時が過ぎていきます。

利用形態別の着工住戸数のグラフで示されているように持ち家の比率が分譲住宅よりも高かったのが、都心回帰からの都市圏人口の増加と都市圏のマンション比率と建売戸建ての増加とともに、持ち家の比率が徐々に下がり始め、分譲住宅の比率の方が高くなっていきます。これは今後も景気の低迷と都市圏に人口が集中する限り長期的な傾向として続くものと考えられます。

住宅の商品化・産業化が1980年あたりからはっきりとしてきたことは前に書いた通りです。しかしこの頃はまだ郊外のマイホームを追い求める力が強く、都心ではドーナツ化現象が進んでいました。まだ住宅の消費の主役は家庭にあったということです。それが1990年代からの都心回帰、そしてその後の景気低迷とともに、都市部の居住の形態はファミリーだけでなく、単身者や夫婦のみの世帯、シェアハウスやSOHOのような形態と、多様化を強めていきます。そうした傾向を反映するようにマンションの広告はファミリーを主眼としたものから、明確な消費者像を描かない輪郭の曖昧な「雰囲気」を重視したものへと変わっていきます。多様な相手に対して、八方美人的に最小公倍数を取ったような感じです。

こうした、これまでの家庭観・マイホーム観を抜いた、薄めた環境のなかから生まれてきたのが、「ホテルライク」という消費者としての私の雰囲気を表現する言葉だった、と言えると思います。1980年代までのマイホームの時点で会社に対しての私生活の自由としての砦という意味合いであったものが、より大きく歩を進めたと捉えられるのではないでしょうか。ホテルという言葉はマイホームという言葉から見ると対極にあるような言葉です。高層マンションという地域から解放された住まいにも(実際にはマンション内という地域に束縛されてしまうのですが)、まだ家庭という雰囲気が住まいに残っていたものを、より消し去りたいという欲求が見え隠れするように感じます。そういったものを住まい・家庭のなかに持ち込むための罪悪感を消し去るライクという雰囲気を表現する言葉がホテルに付け加わることで、ホテルという非家庭的なものが住宅の中に持ち込まれ、一つの理想の住宅像として崇められる可能性を拓いたと言えると思います。

モダンという言葉には、戦前からモダニズム建築家が世界中で切り開いてきた住宅が存在し、見た目で言えば、現在のホテルライクという言葉で形容されるような住まいと変わらないようなミニマムなものやシックなものも存在しますが、背景として住まいを否定するものではありませんでした。クリスタルな、クールな、シックな、大人な、都会なといった具体性の低い形容は、住まいをより雰囲気で伝えるだけで、ホテルライクとは表現の趣きが実は違うようにも思えます。ホテルライクという言葉には、個人としての自分を、しっかりと生きたい、という思いが込められている、そう感じます。そうした言葉が意識的なのか?無意識的なのか?わからないですが、住宅産業として、消費者側だけでなく企業側も、少子化が叫ばれる時代に、広く多く、取り上げられている、というのは、面白い状況にあると思うのと、こうしたイメージそのものは、マイホームという言葉がそうであったように、住宅産業だけで形成しているわけではないということも(例えばドラマなどのメディアや家電などの耐久消費財も通して)、そうしたイメージ戦略が都市部だけではなく、はっきりと地方にまで及んでいることも、住宅・建築・まちづくりを考える上で無視できない、面白い状況がある、と感じます。

そしてマイホームという言葉が家庭というものを意識していたと同時に、マイ My という言葉が付いているように、私生活というものを意識したものであったことは、戦前の住宅取得のあり方が贈与や相続が主であったものが(1970年以前で38.3%でトップ 参考:総務省統計局/平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果)、1980年代には8.0%、2018年には1.6%まで下降していることからもよくわかります。着工住戸数から見た持ち家と分譲の比率と、取得方法から見た新築・建て替えと住宅購入(新築・中古)の比率が逆転しているので、それぞれの数値をどう読むべきか?は悩ましいですが、取得方法から取得者側の意識が読めると考えるなら、1970年代・80年代に進んだ私生活への意識がより個人化・多様化を進め、自由な設計への欲求が拡大した結果、取得方法において新築・建て替えが増えている一方で、供給側は「間取り という言葉から見る、ハウスメーカーと建築家の違い」でも書きましたが、自由設計への完全なる対応は営業・設計時間の増加による利益率の低下を嫌うために設計の範囲を狭めたい、理想で言えば建売・分譲のかたち、さらには高付加価値の賃貸のかたちで長く利益率の高いものを供給していきたい、というモードに対しての主導権争いの構図が生まれているようにも見えます。これは1970年代・80年代のマイホームの時代のメーカーと販売・営業との主導権争いの構図に、消費者としての個人が強くアクセスするようになってきたと捉えることができるのではないでしょうか。こうして見ていくときに、マイホームとホテルライクという言葉は、対極的な言葉に見える一方で、同じ方向性を向いた連続的なものにも見えてきます。

メディアやメーカーも含めて持続的に意識形成されている都市生活者像を表したホテルライクという言葉が、地方都市にまで及んでいるということは、一つには地方側にそれに対しての対案がないということ、もう一つには経済規模の違いからくる力学上の結果ということがあると思います。ブラックホール型自治体 という言葉があるようで、地方都市の若年層を引き寄せながらも出生率の低い都市部の自治体のことを指しているようです。特に女性の人口流入比率が高いため、都市部では女性が、地方では男性が余るという逆の状況が生まれているようです。背景には多様な価値観を認めるイメージ像としての都市部と古い価値観に縛られている地方という図式であり、ホテルライクが地方にまで及んでいるというのは、多様な価値観を認める社会への渇望という、そうした潜在意識が古い価値観に囚われている地方にまで来ている、ということを認識すべきことだと感じます。同時に、そうした都市型の価値観に囚われている限り少子化という課題は永遠に解決はされないような、そんな気持ちにもなります。古い価値観に戻るのでもなく、都市の消費社会のみを目指すのでもない、第三の道を地方は考える必要に迫られているように思います。