2100年代は1970年代の松山市の街の姿? 人口統計から見ていく まちの過去、現在、未来 / Future population of Matsuyama City

松山市創生人口100年ビジョンにみる、松山市の2100年の将来人口

松山市が2016年に出している「松山市創生人口100年ビジョン」によると、2030年に合計特殊出生率1.75程度、2040年以降は2.07程度まで改善され、2020年以降は社会増減が均衡と仮定した場合、現在の50万人程度から2100年頃には30-40万人あたりの人口規模に落ち着くと予測されています。この人口規模は大体1970年代あたりの人口規模と同じになります。条件設定を見るとかなりポジティブな内容の予測だと思いますが、一つの未来の像としては指標となるのではないでしょうか。

もう少し厳しめの予測で見ると、国立社会保障・人口問題研究所が毎年出している「日本の地域別将来推計人口」があります。2023年に出された推計によると松山市は2050年までに42万人程度まで縮小する予測が出ています。こちらの推計手法に準拠した場合は松山市創生人口100年ビジョンによると2100年には20万人を下回る可能性も示唆されています。これは1950年代から1960年代の松山市の人口規模にあたります。

両者の隔たりを考えると、前者は渇水で悩まされる石手川ダムが建設当初の1950年代に都市計画上想定していた将来ピーク人口の37万人という数値や前者の資料で説明される現在の経済規模を維持するために必要な人口規模から産出された目標値であり、その目標値から逆算した必要条件として出生率であるのに対して、後者が現状の状態を続けた場合の予測される人口数値という違いがあるように思えます。

下の航空写真が国土地理院の地理院地図(電子国土web)の左から①現在の航空写真、②1970年代の航空写真、③1960年代の航空写真です。1960年代の航空写真を見ると田んぼのエリアが中心部周辺でもかなり多かったことが見て取れます。祖父母から聞いた話しだと小栗でも周りが田んぼで小中学校が家から見えた言ってましたから航空写真のイメージ通りだったのだと実感します。

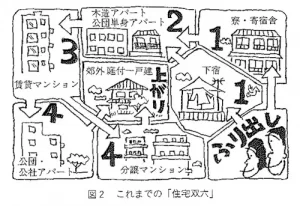

この頃の状況まで農業人口が再び増加することは松山市内ではないのかもしれませんが、人口規模で考えた場合の空きスペースというと寂しい感じがしますが、機能する宅地ではないエリアが存在する状況というのを想像すべきだということだと思います。そこは空き家で朽ち果てるのを待っているだけのエリアになっているかもしれないし、空き地で草ぼうぼうになっているかもしれないし、小さな公園になって管理されているかもしれないし、可能性は低いと思いますがまとまった都市計画が再び実行されて農地や緑地となって管理されているかもしれない。私たちが自分たちの住む地域の未来像を想像する上でこの航空写真はひとつの指標になるように個人的には思います。先日、自分の近所の空き家に猫が子猫を産んでいるということで、人が集まってましたが、空き家や空き地は人以外の動物も住む可能性のあるスペースです。そういった動植物との付き合い方も大事になっていくでしょう(農業もまた食糧生産面だけでなく都市計画・まちづくり的な観点から見れば、人と動植物との付き合い方のひとつのかたち、治水面でいえば自然環境との付き合い方のひとつのかたちです)。

1960年代、1970年代と現代ではライフスタイルも異なります。世帯当たりの子供の数は減っていますが、家具が増えて面積は大きくなっています。当時の愛媛県の1戸あたりの平均床面積は70m2、76m2ですが(ちなみに1950年代は全国平均になりますが床面積は60m2程度です)、それが今では85.3m2、持ち家一戸建てのみにすると108m2程度(一時は140m2程度まで上昇していたようですが景気とともに下がってきています)です。今ある空き家を利用するにも自分たちのライフスタイルを変えるのか?空き家・空き地を改造して自分たちのライフスタイルに合わせるのか?そういった選択が必要になります。例えば空き家をただ放置するのではなく税優遇などと組み合わせて、子育てのステップに応じて生じる子供部屋は地域で空き家をシェアすることで、子育て世代の住宅資金のサポートを行うというような仕組みとかも出てくるのかもしれません、しかしそういったことも自分たちの地域像や地域の現状・立ち位置をしっかりと共有しなくては長続きはしていかないでしょう。そういったイメージを把握する上でも、人口規模のイメージ、そして将来の人口規模と同程度の頃の様子を具体的なかたちを示すひとつのツールとなるように思います。

松山市と全国の年齢別人口比率の比較

2100年には1960年代や1970年代のような人口規模になるということを頭に入れた上で、現在の人口の内容を見ていきます。松山市の地域別・年代別の人口数は松山市がホームページで「地区別年齢別住民基本台帳登録者数」を公開しているので、そちらから確認することができます。先日、愛媛県は20の自治体の内の12が消滅可能性自治体になり、南予のほとんどがそれに該当するようなことが発表されました。松山市は県庁所在地だけあり、消滅可能性自治体ではないですが、市域のすべての地域が同じような状況にあるわけでは当然なく、そのなかでも人口流出や高齢化が進む地域もあれば、人口流入や若年化が進む地域もあります。松山市の「地区別年齢別住民基本台帳登録者数」からなにが見て取れるのか?少し深掘りしてみたいと思います。

まず松山市全体の高齢化の状況は、ほぼ全国平均と似たような状況にあります。個人的にはこれは意外でした。四国と言えど県庁所在地なので少し若いくらいなのかと勝手に思っていましたが、全然で、平均くらいの状況です。10代は全国平均より割合が多く、20代から30代が全国平均より下がっているのは大都市圏へ若い人を取られている状況をはっきりと示しています。この傾向が以前から続いていることは現在の70代(団塊の世代)が全国平均よりも下がっていて、出たまま戻ってきていない人数がやはり多かったことを物語っています。都市部への人口集中・資本集中の傾向は物理的なインフラの効率化を考えると止まる理由はないので、意図的な政策が行われない限りは引き続き進むと個人的には思っています。そういう観点で創生人口100年ビジョンの社会増減が均衡という仮定はかなりポジティブな考えだと思います。都市圏への若い世代の吸収の状況は東京を比較対象に加えるとより顕著に見えてくると思います。少子化は国の問題ですが、地方の問題は人口流出で養育費などが改善されて少子化がなくなっても人口問題が解決されるわけではなく、地方が教育に投資した資金も時間も、その効果は都市部持っていかれるというのが現状の構造ではないでしょうか。このあたりは少子化が問題になる前の1970年代に現在よりも深刻な過疎化・人口流出が進んでいた南予などの状況を見ても参考になるように思います。

各地区の特徴などは松山市社会福祉協議会が地区カルテとして、それぞれまとめてますので、そちらも参照すると上の世代の方々の視点から見た地区の状況というのが見えてきやすいのではないかと思います。世代間で共通する部分、違う部分を考えていく上で良い資料だと思いますし、どの地区でも共通して若い世代と高齢世代の交流の低さが課題として挙げられているので、大事なことに思います。

松山市域の中心部の年齢別人口比率の状況

まず意外な結果のところから番町地域。中心部の中心部なので、もっと平均からかけ離れた数値を出すものだと思っていたら、意外と平均的なところをなぞるような結果となっており、万遍なく各世代が世代継承しながら活動を続けている様子が伺えます。マンションなどもそこそこあると思うので、もっと若い層があるのかと想ったらそうでもなく、単身などのある程度貯蓄のある40代から50代が多いのか、そのあたりのボリュームがやや大きいのが特徴です。子ども世代の分布が飛び飛びなのは人口ボリュームが小さいため、マンションが出来たタイミングの居住者の特性がそのまま反映される結果となったためと思われます。現代の地図と1960年代の地図を並べましたが、城山公園は大きく変わっていますが、戦災復興が概ね1960年代には終えていますのでビルの大小の差はありますが街区レベルでのそこまで大きな変化は感じないところでしょうか。戦後復興に関しては松山市アーバンデザインセンターの資料がわかりやすいので、そちらを参考にするのが良いと思います。

お城の周辺の番町地域を除いたエリアは愛媛大学、松山大学のある清水地域が当然ながら20代が多いのを筆頭に全体として20代から30代の若年層が多いです。それでありつつも文教地区のイメージのある東雲を除くと子ども世代の人口ボリュームは小さいので、子育て前の人が多いことが伺えます。50代が多いのも特徴的。宅地開発のタイミングなど、なにか理由があるのか?なにかしらの歴史的要因が絡んでいそうで興味深いです。中心部でありつつも緑地が色んなところに存在し、色んな世代の人たちが時間ごとに集まっている印象を持ちます。清水にしろ、味酒にしろ、石手川がお城の北側を流れていた時代や山からの伏流水に由来すると思われる水にまつわる名前がこの地域の特徴で意外なところに用水路が流れていたりと学生の街らしく歩いたり自転車で走っておもしろい要素があります。今は大学の北側をはじめ細い道に対して住宅が密集していますが、1960年代の地図を見ると昔はこのあたりにも田んぼが残っていたのが見て取れます。

松山市郊外エリア 子育て地域

清水などと同じように50代が多いという似たような傾向を持つのが石井・余土・雄郡のお城の南側のエリア。これも宅地開発のタイミングの影響なのだと思われます。清水などの地域と比較して子ども世代の割合が多いのもこの地域の特徴であり、バランスを取りつつ平均に対してやや若さがある地域。この外側の地域と清水などの中心部とのちょうど中間的な特性を持っていることが人口比率からも伺えます。また戦後の人口増加の大きな割合をこの地域が担っていることは人口数からも伺え、全地区のなかで人口が一番多いのが石井(58,191人/R6/4/1現在)、次が雄郡(31,540人)、久米、味生、桑原と続いて、6番目に余土(23,687人)です。1960年代並みの人口へ減少した時に、こういった宅地化した田んぼだった地域がどのようになっていくべきなのか?土地の所有権もかなり分割されている現状で土地利用・都市計画をどのように考え直していくのか?農地は耕作放棄を減らし土地資源の流動化を促すために現在所有の土地をどのように世代継承をしていくのかを明確化していくことが地域計画レベルで求められていると聞きますが、空き家に関しても似たような資産・資源の流動化のための施策が都市計画・地域計画レベルで入ってくるのでしょうか。およそこれまで通り小さな点ごとの更新と田畑や大きな屋敷を土地分割して細分化を続けるかたちで、なにも考えられずに時が過ぎていくのだと思いますが、注目はしていきたいとところだと個人的に思います。

まだ残る田んぼから宅地開発が進んでいる地域が桑原から久米にかけての東温市側のエリアや垣生のエリア。特に環状線の延線で開発が進む垣生エリアでは子どもの割合の増加が顕著に出ています。人口流入の影響で高齢者世代の割合が平均よりも低いのがグラフにはっきりと出ているのが特徴です。

宅地開発で同世代の人たちが隣近所で固まるという傾向がこうした結果に影響しています。個人的には久米がもっと高齢者寄りの地域なのだと思っていましたが、案外若いのに驚きました。田んぼの宅地化が進んでいる影響がこうした結果となって表れているのでしょうか。古いお寺や神社、古墳や条理区画の田んぼが多いことからもわかるように古代からの集落エリアですし、久米という名前が由緒ありそうな名前です。重信川からも距離を持った小さな河岸段丘に北側の山からの水や伏流水があり治水面と利水面のどちらも入手しやすかった地形的な特質も伺えます。現在ではこの地域の伏流水の多くは農業用水に利用されているようです。

国土地理院の地形分類で比較するとこうした古い集落地域が扇状地などの治水面で安定した場所に立地していたことがわかります。対照的なのが先ほどの人口が多い石井や余土、そして現在開発が進んでいる垣生のエリアで、もとは氾濫原だった場所が近世の土木技術の向上とともに新田開発で田んぼとなり、それが地質改良技術の改良とともに宅地へと変わっていっているところです。もとは氾濫原ですので、地下には旧河道が存在していたり、水気が多いことが特徴です。

松山市郊外エリア 高齢化進展エリア

中心部からすぐ外側で松山市の平均よりも高齢化が進んでいるのが、三津浜や高浜などの港側のエリアと堀江や和気などの北側のエリア。田んぼの宅地化が進んだ久枝・潮見までくると平均的な割合となります。北条の松山市寄りのエリアとの比較から考えると、空襲の影響がなかった影響で旧い町割りが残り、車社会向けでない街区となっている影響や田んぼを残し宅地開発を進めなかった影響(そこに古い街区が被ってくる)が数値となって表れているように思えます。特に高浜や三津浜は子ども世代の割合の低さがと高齢者の割合の高さの両方が顕著に出ているところから、そういった戦時の歴史や都市基盤の影響だけでなく、産業の社会的転換の影響もあり、人口流出が他の地域よりも顕著に出た影響が数値に表れているように思えてきます。どちらも港湾施設をもち、旅客や物流で栄えたエリアであるが、旅客は船から車へと代わり、物流は船舶の大型化に地形が対応することも出来ず、主要エリアが他へ移っていった。そこに住宅地化を阻む空襲を免れた古い街区が、良い意味では古い街並みを残し、悪い意味では人口流出の抑止を阻んだと言えるように思えます。

旧北条市のエリアは北条までの松山市側のエリアとその奥側とで傾向が異なります。松山の中心部側の粟井や河野地域の20-30代の割合の低さは、外への人口流出の傾向を示しており、団塊の世代、そのジュニアに、開発が進んだ時期のまとまった子育て世代・子ども世代がそこに組み合わさった三つのコブが特徴的なグラフを描いています。そのなかで北条地域が松山市の平均と似た傾向を示しており、古くからの地域の中心的な存在を保っていることが見えてきます。

北条も久米と同じように古代からの集落エリアであり、地形分類を見ると扇状地に立地していることがわかります。条理区画の田んぼが等高線に平行して並んでいます。JRの線路がこの扇状地の際を走っているのが、地盤の安定さと地域の土地利用状況・用地買収のしやすさを考慮した結果なのだろうと想像できます。

若返える道後地域

道後は愛媛大学と観光業の影響か20代が多いのが特徴です。愛媛大学周囲の人口増加と世帯の単身化が進んでいることが世帯数との比較で見えてきます(道後北代1.61人/世帯、道後今市1.48人/世帯、道後樋又1.28人/世帯、道後一万1.57人/世帯、いずれも世帯数、居住者数は増加傾向)。これとは別の傾向で道後温泉周辺は人口減少と単身化が同時に進んでいます(道後2丁目は例外でファミリー層の増加と人口増が進む)。そして意外と子育て世代が定着しているのか子ども世代の割合が存在しています。これは道後公園の裏手の広場に平日の夕方に子どもたちが遊んでいる姿からも想像できます。それに対して高齢者の割合は平均よりも少なく、世代交代が進んでいることが見て取れます。それに対して三津は同じ空襲を免れた古い街区を持つ地域でありながら、若年層が松山市の平均よりも低く、高齢者の割合は平均よりも高い。住吉1丁目、2丁目、そして三津1丁目と古くからの町のエリアほど高齢化の単身化が顕著です。地域全体で世帯当たりの人数が2.03人/世帯と子供がいないことが数値に表れています。グラフには内子町の人口比率を参考に重ねました。50代の人口ボリュームが三津は多いという特徴に違いがありますが、松山市の平均よりも内子町の平均に近いことがよく分かると思います。このように三津浜の現状が単なる古い街区の問題だけとは考えづらく、より複合的で立地条件や歴史的条件において、結構特殊な地域であることがぼんやりと見えてきます。

市域外周部、島嶼部

市域の外周部、島嶼部を担う地域になると、より高齢化・過疎化が進んだエリアとなってきます。松山市の平均と合わせて内子の平均を重ねていますが、小野や荏原といった幹線道路や平野部を含むエリアと内子が変わらないような数値を出しているので、立地を活動で克服する術の存在を感じさせます。旧中島町地域は特に人口流出が進んだ結果を示しており、65歳以上の人口の割合がおよそ7割程度にも及んでいます。特に団塊の世代までの割合が非常に高く、2050までのあいだで大きな構造変化が訪れることが予測されます。現代社会において人口バランスを取る難しさを改めて感じさせるグラフとなっています。